イベント開催報告

2023年 昆虫観察&採集会・標本教室・昆虫飼育教室

2023年の活動報告です。

2025年の活動報告

2025年の活動報告

2024年の活動報告

2024年の活動報告

2022年の活動報告

2022年の活動報告

2021年の活動報告

2021年の活動報告

2020年の活動報告

2020年の活動報告

2019年の活動報告

2019年の活動報告

2018年の活動報告

2018年の活動報告

2017年の活動報告

2017年の活動報告

2016年の活動報告

2016年の活動報告

2015年の活動報告

2015年の活動報告

2014年の活動報告

2014年の活動報告

2013年の活動報告

2013年の活動報告

2012年の活動報告

2012年の活動報告

2011年の活動報告

2011年の活動報告

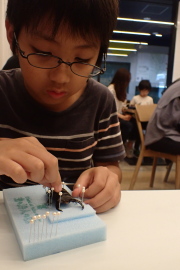

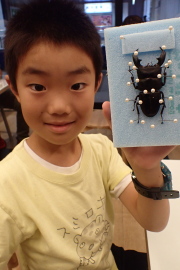

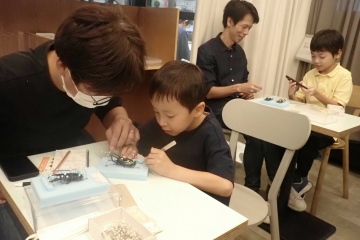

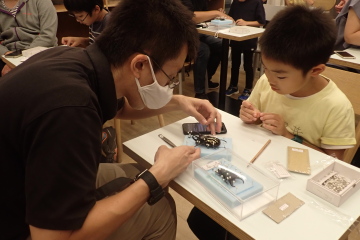

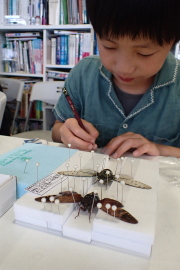

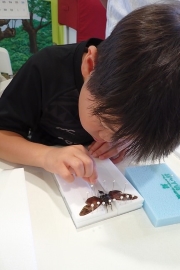

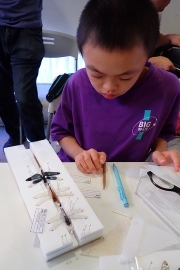

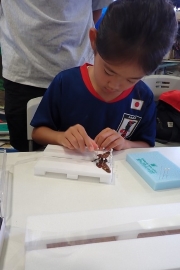

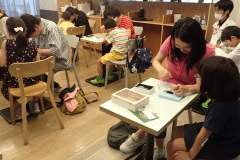

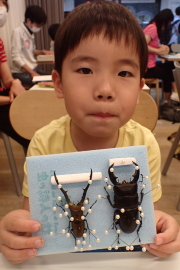

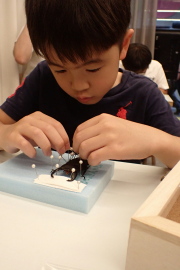

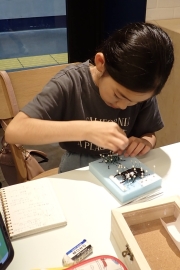

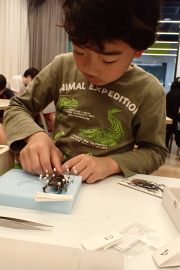

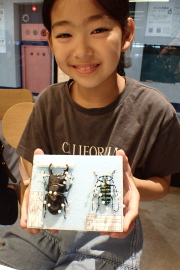

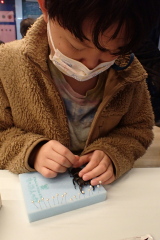

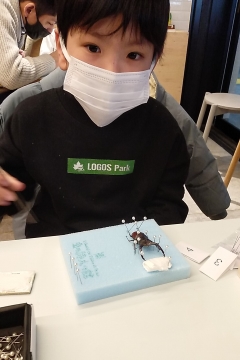

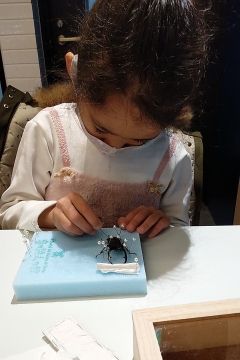

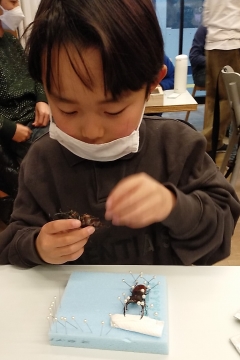

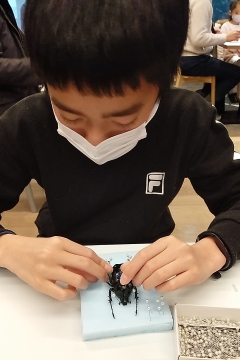

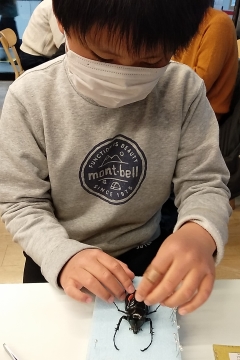

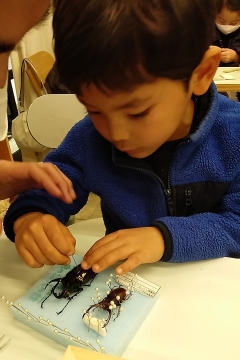

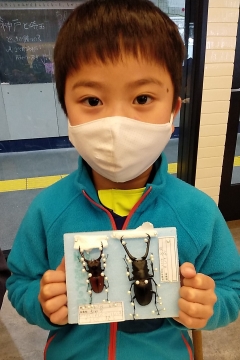

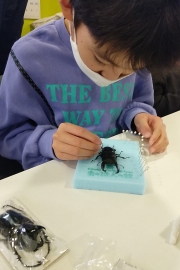

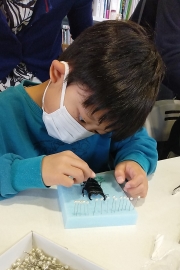

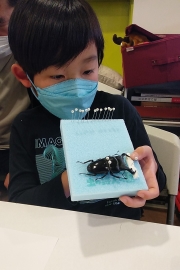

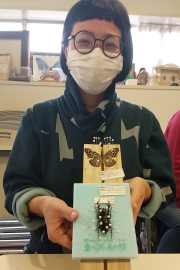

初級標本教室

9月24日(日)、西日暮里エキラボniriにて初級標本教室を開催しました。

参加者は定員の9組、アテンドスタッフは3名でした。

いつものように外国産のクワガタとカブトムシなどの標本を2体作ることが目標です。

参加受け付けをした子から早い者勝ちで、1体目はインドネシア産ヒラタクワガタの仲間から好きな個体を選びます。

もう1体もはじまる前に、インドネシア産のカブトムシやカミキリムシなどの中から選ぶことができました。

針やピンセットや作業台など標本道具の説明を聞いたら、さっそく作成作業の開始です。

はじめての子がほとんどでしたが、年長さんや低学年の子はクワガタの固い背中に昆虫針を刺すことはまずできないのでパパママの出番です。

アゴが固まってしまっていて動かない個体もありますが、それはスタッフの出番。力をこめてアゴの柔軟体操をしました。

標本台に置いて、アゴの開き方を決めて玉針でとめたら、触角と肢の開き方を整えて玉針で固定していきます。

スタッフに質問したり、整え方をチェックしてもらいながら仕上げていきました。

全員完成させたら少し休憩して、2頭目にとりかかりました。

1頭目とやり方は同じですが、大きなアトラスオオカブトはヒラタクワガタ以上に針を刺すのが大変です。

触角も小さくて折れやすいので注意が必要。大人の手を借りながら進めていきました。

みんなお喋りすることもなく真剣そのもの。針の刺し方、ピンセットの使い方のコツなどもしっかり聞いていました。

途中からパパの方が夢中になり、子供そっちのけで標本を作る様子も見かけられましたが、ともかく全員完成させました。

最後に、帰ってからもう一度作品をチェックすることを忘れないようにと声を掛けて終了となりました。(こ)

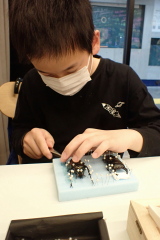

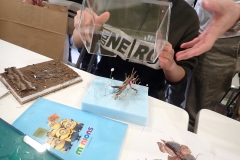

カブクワ飼育教室

9月10日(日)、ファーブル昆虫館にてギラファノコギリクワガタ飼育教室を開催しました。

参加者は9組(男の子8名、女の子1名)、講師は佐藤さん、スタッフ2名で実施。

前半1時間は、幼虫から成虫までの飼育方法や外国産クワガタムシを購入する際の注意事項など、佐藤さんの経験に基づく貴重なお話をスライドを見ながら聞くことができました。

後半1時間は、いよいよ生き虫登場。まずは透明の容器2つに特製マットを詰める作業を実施。

詰め方にもテクニックがあって、うまい硬さにならずに時間がかかる子もいましたね。

マットを詰め終え、幼虫を入れる穴を容器の側面に作ったら、いよいよ幼虫の掘り出しです。

フローレス島産のギラファノコギリの幼虫がいる大プラケースをトロ舟の中にひっくり返すと、3令幼虫と2令幼虫がうようよ出てきて、子供たちから大きな歓声があがりました。

ジャンケンポンで順番を決め、それぞれ2頭ずつ好きな幼虫を選んで容器に入れていきました。

オスとメスを取る子と、オスだけを取る子と、敢えて2令幼虫を選んで今後の成長に期待する子と色々でしたね。

来年夏頃に元気な成虫が出てきますように。(かん)

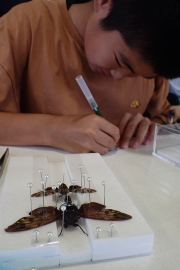

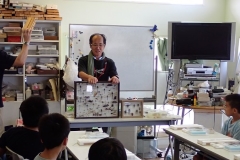

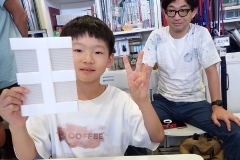

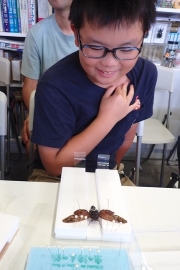

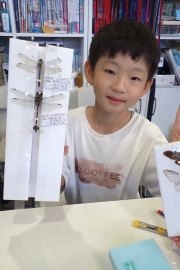

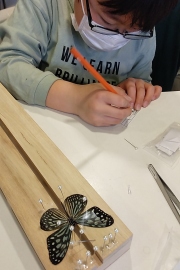

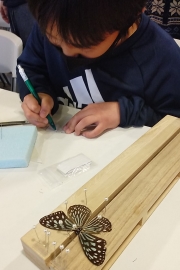

セミ・トンボ標本教室

8月12日(土)、ファーブル昆虫館にてセミ・トンボ標本教室(2)を開催しました。

参加者は11組(24名)、アテンドスタッフは4名。

最初に館長から、昔はたくさんのトンボがいたことと、ギンヤンマの採り方についての説明(思い出話)がありました。

初級標本教室の経験者も2名いましたが、ほとんどが初めてだったので、標本の意義などの基本から説明をして実習開始。

まずは簡単な方のセミが題材ですが、その前に白いスチレンボードを使って展翅用の作業台をめいめい作成しました。

台を作るのは予め貼ってある両面テープをはがしてくっつけていくだけなので簡単ですが、展翅テープのセットには皆苦戦したよう。

一つ目は全員アブラゼミ。作業台(展翅板)にセットして翅を広げていきますが、これはほぼ難なくできたようです。

二つ目はミンミンゼミやヒグラシなどの中から希望の種を選んでもらいました。

小さなニイニイゼミを選んだ子は少し苦戦したようで、時間がかかりましたがなんとか完成。

休憩してから次はかなりレベルの高いトンボに挑戦。シオカラトンボやウスバキトンボなどから選んで練習しました。

その後はさらにレベルアップし、ギンヤンマやオオヤマトンボ、ウチワヤンマに挑みます。

大型のトンボはお腹を切って内臓をとったり、軸を胸からお腹に刺すという細かい作業があります。

そのやり方の実演をみんなで見てから各自やってみますが、これがなかなか大変。特に低学年の子たちは悪戦苦闘でした。

カッターやハサミや針などの道具を駆使しなくてはなりません。

トンボの翅はもろいので、いじっている内にやぶけてしまったり、胴体が途中でちぎれてしまったり。

それでもパパやママの手を借りながら、どうにかこうにかヤンマも完成させることができました。

かなり予定時刻をオーバーしたものの、全員作業台と、セミとトンボを2頭づつ以上作れました。

中には、中型のチョウトンボやコシアキトンボなどを5頭も完成させた女の子もいました!

スタッフたちもヘトヘトでしたが「楽しかったー!」と言いながら帰って行く子もいてうれしく思いました。(こ)

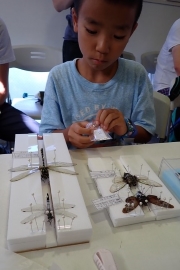

セミ・トンボ標本教室

8月11日(祝)、ファーブル昆虫館にてセミ・トンボ標本教室(1)を開催しました。

参加者は12組(24名)、アテンドスタッフは5名。

教材のセミ・トンボは、この日までにスタッフが苦心して採集したものです。

特にトンボは腐りやすく、近日中に採集したものでないと標本にならないので、悪天候下集中して採集したもの。

まず手ならしで、セミの展翅板を作成しました。

最初の標本はアブラゼミです。昆虫針を刺して、二方向から見て垂直であることを確認してから展翅板にセットします。

前羽と後羽を広げて、二枚が合わせて動くようにして標本をつくります。

2頭目は、ミンミンゼミとクマゼミに挑戦しました。

休憩後にトンボの標本をつくります。この展翅版はスタッフが作成したものです。

作業前に、両手を使って作業するよう注意がありました。

最初はシオカラトンボです。トンボの腹が折れないように、乾燥したエノコログサを胸の先端より腹の端部まで芯材として差し込んでから、昆虫針を前羽の中央に刺して展翅板にセットします。

2頭目は、オニヤンマ、ギンヤンマ、ウチワヤンマなどの大型トンボです。

大きなトンボですので、腹を切開して内臓を出してから芯材を入れ、同様に標本を完成させました。(田)

夏の昆虫採集会(千葉)

7月30日(日)、印西市北総花の丘公園で昆虫採集会を開催しました。参加者は11組(24名)、アテンドスタッフは3名。

ほぼ日本晴れでしたが、気温はぐんぐん上がり、園内のスピーカーからは、熱中症警戒アラートのアナウンスが!

(幸い、参加された皆さん、スタッフ共に無事乗り切りました)

まずは園内の集合場所で参加者全員の写真を撮って開催エリアに向けて出発。

園内での活動に関する注意事項の説明のあと、さっそく散開して探虫スタート。

まずはカブトムシを見つけようと、クヌギやコナラの幹や梢を見上げる参加者が多く見られました。

さっそく「あそこ、何かいるっ!」数名の子供達が樹上を見上げています。「ほら、光ってる!クワガタじゃない?」

高くて参加者の網が届かず、スタッフが長竿を伸ばしました。網の先で物体をつつくと、それは地面に落ちてきました。

みんなの羨望のまなざしを他所に、最初に見つけた男の子が誇らしげに手にしたのは、立派なコクワガタでした。

その後、カブトムシ、カナブン、ノコギリクワガタ、タマムシなどの甲虫、ナナフシやハラビロカマキリもいましたね。

それと複数見つかったのはミヤマカミキリ。体もアゴも大きくて迫力がありますが、みんな手で持って見せてくれました。

とても広い草原では、ショウリョウバッタ、クルマバッタ、クルマバッタモドキなどのバッタ類もたくさんいました。

チョウチョはあまり見られず、ナミアゲハ、アオスジアゲハ、ヒカゲチョウ、ウラギンシジミがいたくらいでしょうか。

トンボはノシメトンボやアキアカネが多く見られ、オオアオイトトンボやホソミオツネントンボをつかまえた子も。

お昼になって一旦集合し、みんなでお弁当を食べたら、スタッフが用意したオミヤゲクワガタのくじ引き大会。

と思ったら、採った子や飼っている子もいて、希望者全員に行きわたりました。

毎年恒例のオプションツアーはあまりの暑さにキャンセル。予定時刻で解散となりましたが、居残り組も多数いらっしゃいました。

帰り道、スタッフたちは標本教室用のセミ採り。アブラゼミは数えきれないほど、たまにミンミン、まれにニイニイ。

ツクツクボウシの声も聞こえましたが姿は見えませんでした。

みなさん、その後何か素敵な出会いはありましたか? 本日のお見送り担当はノコギリクワガタ♂でした。(さ・こ)

一泊採集会(穴山)

7月28日(金)~29日(土)に恒例の一泊採集会を開催しました。

まだコロナの影響があり、宿では一部屋一家族のみ宿泊可とのことで、参加者5組(10名)、アテンドスタッフ3名で催行。

(今年はスタッフも宿に宿泊可能でしたので助かりました)

当日は好天に恵まれましたが、現地を囲む三方に積乱雲がモクモク立ち上がり、遠雷の音も聞こえ、スタッフはヒヤヒヤ?

宿に皆さん集合し、自己紹介の後、早速バナナトラップを仕掛けにポイントに向かいました。

ポイントでは、ルリボシカミキリ、タマムシを探しますが、今年は良い場所が少なく少数採れただけでした。

スタッフからトラップの使い方を聞いた後、採集しながら思い思いにトラップを仕掛けていきます。

樹液には、カナブンが多数来ており、カブトムシ、クワガタも採集できました。

オオムラサキもメスの最盛期で、少数ですが採集できました。

一通りトラップをかけ終えたところで、雷の音が近づいて来たため、撤収し宿に帰りました。

宿に戻って、ボリュームたっぷりの夕食をモリモリ食べた後、トラップに来ている虫の採集に出発!

まずは、駅のそばのポイントで樹液に来ている昆虫の採集を行いました。

皆で手持ちのライトを点けて夜の森を進みます。樹液の出ているところをライトで照らすと、ノコギリクワガタの姿が。

それ以外に、コクワガタ、カブトムシも来ています。珍しくヒラタクワガタも1頭採集できました。

続いてトラップをかけたエリアに着くと、樹液にカブトムシ、クワガタが来ており、採集しながら夜の森の探検開始。

アカアシオオアオカミキリや、大型のミヤマカミキリも見られましたが、参加者のカミキリムシへの関心は今ひとつ?

最後に、ライトトラップのところに集合!クワガタ、カブトムシ、コガネムシ、セミや蛾、カマキリモドキやヘビトンボなど、多数の虫に子どもたちは釘付け。順番に自分のほしい虫を採集していきます。

終了時刻が迫ったところでオオミズアオ登場!その美しさを堪能したところで撤収としました(気が付けば10時)。

翌日は朝6時からトラップ回収に出発。昨日のテンションが高かったため、皆起きられるか心配でしたが、時間通りに全員集合して記念撮影。

トラップにはカブトムシやカナブンが来ていますが、例年通りカブトムシは皆さん猫跨ぎ状態です。

一年生のお子さんから「どうしてこんなに採れるんですか?」と質問され、スタッフは大感激でした。

朝ごはんをもりもり食べた後、参加者やスタッフの採集品を分け合い、解散となりました。中には残って採集する方も。

今年は一部の林が農地に変わってしまい、成果が危ぶまれもしましたが、皆さん大満足で終了できて一安心です。

来年以降もこの会が続けられることを願っています。(TT)

初級標本教室

6月25日(日)、西日暮里エキラボniriにて初級標本教室を開催しました。

参加者は8組(10名)、アテンドスタッフ3名で実施。

今回は年長さん(2名)から大人(2名)まで幅広い年齢層の方々が集まりました。

最初に昆虫採集や標本作成をしたことがあるかどうかを参加者にきき、昆虫標本とは何かという説明からスタート。

一人をのぞき他の参加者は標本を作ったことがないというので、作業に入る前に質問タイムとしました。

みなさんやはり、捕まえた虫を標本にするための扱い方や保存の仕方を知りたいようでした。

まず一頭目は全員同じ、インドネシア産の大きなヒラタクワガタを題材にして練習開始。

最初の難関は標本針をクワガタの背中に刺すこと。力が必要なので小さい子はパパママにやってもらいます。

次はクワガタの最大の特徴であるアゴの調整。固くて開きにくい個体もあったので広げるのをスタッフが手伝いました。

それから触角、六本の肢をパール針を使って整えていきますが、いずれも大事なのは左右対称にすること。

パパママにチェックしてもらい、ダメ出しされたり、やり直したりと苦戦する子もいました。

でも誰も途中であきらめず、全員集中して取り組み、それぞれ見事に出来上がって満足げな様子。

休憩をはさんで、二頭目は自分で選んだ昆虫を題材にしてのチャレンジです。

基本的な手順は同じなので、めいめい思い出しながら作業を進めますが、順番が違うと指導を受ける参加者も。

少し予定の時間をオーバーしましたが、全員二つの標本を立派に完成させました。(さ・こ)

はじめての昆虫採集会

6月18日(日)、三鷹市ではじめての昆虫採集会を開催しました。参加者は9組(20名)、アテンドスタッフは3名。

集合場所の駅前から開催場所の公園まで20分ほどかかりますが、小さい子たちも遅れることなくがんばって歩きました。

年長さんから小2までの初心者向けの回でしたが、この場所での開催も初めてでした。

園内での活動に関する注意事項の伝達のあと、まずは捕虫網や虫かご、三角紙など採集道具の説明。

それから虫の飛び方とそれを捕まえるための網の振り方の実演を行いました。

次に木の幹にとまっているカブトやクワガタを網で採るときのコツの説明のあと、木をキックする実演をしたら・・

なんと頭上からポトリとノコギリクワガタのオスが落ちてきました。(けっして仕込みではありません)

一瞬で子供たちの眼の色が変わり、もうじっとしていられない様子。自由行動でめいめい虫探しをはじめました。

樹液が出ているコナラの巨木がいくつもあり、そこにはケシキスイやキノコムシなどが集まっています。

でも刺されないように気を付けなくてはいけないサシガメの仲間もいるので注意。(毒虫を覚えることも大事です)

蝶はヤマトシジミ、スジグロシロチョウ、コミスジ、たまにアゲハもやってきますが採れません。

キマダラカミキリ、セアカヒラタゴミムシ、そして手すり上には耳のような突起のあるミミズクという虫も。

他にはカマキリの幼虫、オンブバッタ、カメムシの仲間数種、テントウムシもいました。

みんなでお弁当を食べながら休憩したら、最後にスタッフが採った虫の争奪ジャンケン大会。

その後は自由解散となりましたが、まだまだ元気もりもりで、残って採集を続ける家族もいました。

これからシーズン本番、採りたい虫にあった網を買ってもらって、教わったことを実践しに行ってください。(こ)

初級標本教室

5月28日(日)、西日暮里エキラボniriにて初級標本教室を開催しました。

参加者は9組(小一~小五)、アテンドスタッフ3名で実施。

開始時刻の20分前には半数以上の参加者が席に着き、教室が始まるのを静かに待っていました。

いつものように標本とは何か、どれくらいもつのか、エジプトのミイラを例にした話がありました。

次に標本道具の説明を聞いたら、さっそく作成作業にとりかかります。

一頭目はインドネシア産の大きなヒラタクワガタの仲間を題材にしました。

まずはクワガタのアゴや肢が動くかどうか、準備体操をさせて確かめます。それと触角も忘れずに出しておく。

はじめてだと昆虫針をまっすぐ刺すのはむずかしいし、力が必要なのでパパやママに手伝ってもらいます。

アゴの下に枕を敷いてアゴの開き方を決めたら、やり方を聞きながら触角と肢を整えていきます。

パパやママとの協働作業になった子もいましたが、みんな真剣に取り組み、ラベルを書いて完成させたところで一旦休憩。

二頭目は自分が選んだ虫を使います。コーカサスオオカブトが人気があったようですが、パリーフタマタクワガタやマレーアオジマカミキリを選んだ子も。

どの子も手際がよくなったのでしょう、一頭目よりもずいぶん早く出来上がりました。

スタッフにチェックしてもらって修正したり、一頭目をもう一度整え直したりしましたが時間内に終了。

家で復習するためにさっそく昆虫採集に行かなくてはと張り切るパパもいました。(こ)

初夏の昆虫採集会

5月21日(日)、初夏の昆虫採集会を飯能市西吾野で開催しました。参加者は12組(28名)、アテンドスタッフは3名。

集合場所の西吾野駅では、都会ではほとんど見られなくなったツバメが営巣活動を初めていました。

同じ駅舎で、集合時間前にオオミズアオとスズメガを採集した参加者もいました。

注意事項の説明の後、目的地まで3㎞ほど歩いて行きます。

その道中で、オナガアゲハ、カラスアゲハ、モンキアゲハなどが採れました。

川に降りてダビドサナエ、ミヤマカワトンボ、アサヒナカワトンボをゲットした子供たちもいました。

目的地周辺でしばらく採集をした後、旧小学校で昼食をとって集合写真を撮影して一旦解散。

その後、校舎裏の小川でヤゴの採集をしました。

帰路、貯木場に産卵に来ているクビアカトラカミキリをたくさん捕獲しました。

手の小さな子供の方がカミキリムシを捕まえやすいことがわかりました。(T)

春の昆虫採集会

5月3日(祝)、GW第2弾となる、春の昆虫採集会を飯能市西吾野で開催しました。

当日は、朝から晴天に恵まれ、ハイキングに来る方も大変多い中、参加者12組(30名)とスタッフ6名が西吾野駅に集合しました。

駅前では上空を黒いアゲハが飛び、線路の斜面にはウスバシロチョウがふわふわと舞い、参加者たちもヒートアップ!

集合して、スタッフからこの日の行程と注意事項を聞いたのち、早速採集に出発しました。

まず川沿いでは、クルミの木に集まるクルミハムシと、その幼虫を食べに来ているカメノコテントウを発見。クルミハムシのメスは卵でお腹がパンパンになっています。

道沿いには、オナガアゲハ、カラスアゲハ、ミヤマカラスアゲハなどが飛び、草地にはウスバシロチョウ、ツマキチョウ、クモガタヒョウモンなどが見られました。

皆さんそれぞれにネットを振って獲物を狙います。中には素晴らしいネット裁きでアゲハをゲットし、周りの皆さんから喝采を浴びる子も。

虫を採って褒められるのがファーブル会です!

◯十年ぶりにウスバシロチョウを採って感激するお父さんもいらっしゃいました。

カワトンボなどのトンボ類も採りながら集合場所の学校跡地に集まり、昼食をとった後、学校裏の小川で恒例のヤゴ採集をしました。

ここには、オニヤンマのヤゴもいるので、皆さん一所懸命探していました。

最後に集合写真を撮って自由解散となりましたが、相変わらず残業する方多数でした。(T・T)

春型アゲハ採集会

4月29日(祝)、横須賀市塚山公園にて春型アゲハ採集会(2)を開催しました。

参加者は11組(28名)、アテンドスタッフは4名でした。

天気にも恵まれ採集地へと出発です。急な上り坂を頑張って上がります。

頂上へ到着後、諸注意のあと記念撮影、そしていよいよ採集開始です。最初こそ蝶が少なかったものの時間と共に増えてきました。

ジャコウアゲハ、クロアゲハ、モンキアゲハ、オナガアゲハ、ナミアゲハ、カラスアゲハ、アオスジアゲハ、なんとナガサキアゲハを獲った子もいました。

クマバチ、ナナフシの幼虫もたくさんいました。

当日はNHKの取材もありました。

お昼ご飯の後、流れ解散となりましたが、皆さん楽しんでくれたようでした。

皆さん、これから飼育や標本作りに挑戦してくださいね。(お)

初級標本教室

4月23日(日)、西日暮里エキラボniriにて初級標本教室を開催しました。

参加者はほとんどが小学一、二年生の9組(18名)、アテンドスタッフ3名で実施。

最初に標本の歴史・意味などの説明があり、標本作りに取り掛かります。

1頭目は全員クワガタに挑戦です。ところが最初の昆虫針がなかなか刺さりません。

スタッフの力を借りてなんとか針を刺し左右対称に足を整えます。

休憩をはさみ2頭目に取り掛かります。

中には1頭目の注意を忘れている子も。また飽きてしまい親まかせの子も。

どうにか二つの標本を完成させました。皆さん、忘れないうちに復習してくださいね。(お)

春型アゲハ採集会

4月16日(日)、横須賀市塚山公園にて春型アゲハ採集会(1)を開催しました。

前日は一日中雨で中止の可能性もありましたが、参加者の意が通じたのか天気予報も次第に良くなり開催できました。

参加者は10組(21名)、アテンドスタッフは5名でした。

集合場所の安針塚駅前では気温も上がり、格好の採集日和になりました。

集合場所より山道を含めて30分ほど歩き、しっかり汗をかきました。

目的地の塚山公園で注意事項と集合時間を聞いてから、満開のツツジが咲いている採集ポイントに移動しました。

ジャコウアゲハは皆さんゲットし、クロアゲハ、モンキアゲハ、カラスアゲハをゲットする男の子も居ました。

昼食後の恒例のじゃんけんタイムも不要なほど、皆さん多くのアゲハチョウを採集していました。

コカブトムシ、ヨコズナサシガメ、そして帰りの水路でアサヒナカワトンボを確認しながら帰途につきました。(T)

初級標本教室

3月26日(日)、西日暮里エキラボniriにて初級標本教室を開催しました。

参加者は9組(年長3名、小一~小五各1名、大人1名)、アテンドスタッフ4名で実施。

年長さんが多かったのですが、女子も2名、大人(パパ)も参加し、多様性が高い回となりました。

全員が昆虫標本作成の経験がないとのことだったので、そもそも標本とは何か、どういう道具や箱が必要なのか、死んだ虫をどうしておけばいいのかなど、基本のキから説明をしてから実習をはじめました。

一頭目は東南アジア産のヒラタクワガタの仲間を題材にしました。

針を使うことすらはじめてのため、昆虫針を刺すことが最初の高いハードルになりますが、保護者やスタッフの力を借りてどうにかクリア。

その後も作業もなかなかうまく行かない子たちが多かったので、スタッフから細かく指導しながらゆっくり進めました。

二頭目は同じく東南アジア産のカブトムシやクワガタムシ数種の中から、それぞれ好きな虫を選んで標本を作りました。

前半に時間をかけたので、後半の時間が足りないかと思いましたが、意外とスムースに作業が進んでいきました。

大きなカブトムシは長い待ち針を使ったり、爪の先の広げ方を整えたりと一頭目とは違うやり方もあり。

選んだ虫の脚がとれたので、修理をする練習をしたパパもいました。

でも終わってみると、ほぼ予定の時刻で教室は終了となりました。

全体的に待ち針を多く使い過ぎたと思ったので、なるべく少ない本数で展脚することを心掛けてみてください。(こ)

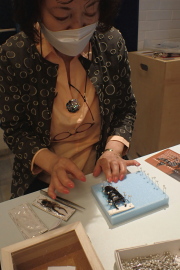

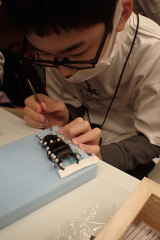

立体標本教室

3月12日(日)、ファーブル昆虫館にて初めての行事、立体標本教室を開催しました。

参加者は小学1年~5年までの11名、スタッフは4名で実施。

挑戦するのはインドネシア産のカレハカマキリ。翅の丸いメスか、翅のとがったオスのどちらかを選んでもらいました。

事前にはらわたを出して軟化作業をしてあるので、立体標本作成のためのカマキリの足などの準備体操から始めました。

左右対称の平面的な標本でも難しいのに、生きているカマキリの姿をイメージしながら、カマキリの胸と腹の継ぎ目で腰を折るのが難しく、曲げたつもりでもすぐに元に戻ったりして苦戦していました。

次に中足の位置を調整してから、頭を下に向かせて強そうに見せます。カマの向きを変えてポーズを決めました。

仕上げは収納ケースの土台作り。糊を塗って土を敷き詰め、よりジオラマチックにするために木の皮も設置しました。

持ち帰ってから、カマキリが乾燥したら土台に乗せて完成させてくださいね。肝心の枯葉も忘れずに・・(T)

初級標本教室

2月26日(日)、西日暮里エキラボniriにて初級標本教室を開催しました。

参加者は9組(年長2名、小一2名、小二2名、小三2名、小五1名)、アテンドスタッフ3名で実施。

開始30分前に到着した家族、かなり遠方から来られた家族、姉弟で参加の家族。

皆それぞれの期待を胸に参加されているのがわかりました。

一頭目は全員でインドネシア産のアスタコイデスノコギリクワガタを題材にしました。

日本のノコギリクワガタより一回り大きくて、少し明るい色をしています。

年長さんや低学年の子には標本針を刺すこともむずかしいですが、針を持つことには抵抗がないようです。

標本台の上に虫を固定したらアゴと触角と脚を整形していきます。

途中でスタッフにチェックしてもらいながら左右対称に格好よく。

二頭目は各自が選んだ甲虫を題材に。今回はコーカサス、アトラス、ヒメカブトなどのカブトムシが人気でした。

カブトムシは体が大きくて固いので難易度が上がりますが、パパママのヘルプでクリアしていきます。

ギワファやパリーフタマタクワガタなどを選んだ子も一頭目よりサイズアップしているので太い針を使いました。

スタッフの指示に従い、ツメの角度など細かいところまで整えて、全員二つの標本を完成させました。

持ち帰りの支度をしながら「疲れた~」とため息の子もいましたが、少し早めに終わりました。

そのせいか昆虫館へ寄ってくれた家族も何組かいました。(こ)

初級標本教室

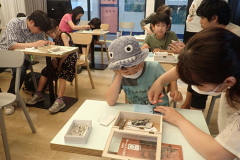

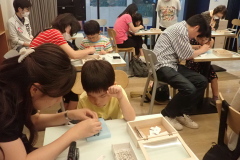

2月19日(日)、ファーブル昆虫館にて初級標本教室を開催しました。

参加者は12組(年長2名、小一3名、小二3名、小三1名、小四2名、成人1名)、アテンドスタッフ3名で実施。

奥本館長から昆虫標本の大切さについてのお話のあと、さっそく実践スタート。

最初は全員、インドネシア産のヒラタクワガタ等を題材にして標本作りの基礎を学びます。

スマトラヒラタ、ダイオウヒラタ、パラワンヒラタと今回は特別に国産のオオクワガタも選べました。

何人かは標本を作ったことがあるようでしたが、ちゃんと教わるのははじめて。

今回は年齢層も幅広く、4名は女の子でしたが、皆それぞれ真剣に取り組んでいました。

1時間かけて一つ目を完成させ、休憩をしてから二つ目は甲虫組と蝶組に分かれました。

甲虫組はコーカサスオオカブトやヒメカブトなど、カブトムシを選んだ子が多くいました。

小3以上の蝶組はリュウキュウアサギマダラを題材にして展翅の仕方の基本を学びました。

甲虫組は一つ目よりもていねいに、あるいは講師のダメだしにしたがってやり直して、完成度を上げました。

蝶組はかなり手こずったようで時間がかかりましたが、その分よく整った標本ができたと思います。

たっぷり2時間、「疲れた~」と溜め息をもらす子もいましたが、それは頑張った証拠。

それぞれできあがった作品を袋に入れ、子供も大人も皆満足げに教室を後にしました。(こ)

冬越しの虫観察会

2月5日(日)に東京港野鳥公園で冬越しの虫の観察会を開催しました。

(参加12組(小一2名、小二6名、小三4名、小四2名)スタッフ5名)

園内の学習センターに集合し、全体説明をしたあと、園内をまわりました。事前に調べてある虫たちを案内する形式です。

蝶の仲間は、キタキチョウ、ムラサキシジミの成虫、ジャコウアゲハの蛹を観察しました。卵で観られたのはチャドクガの卵塊でした。

樹名板の裏にヨコヅナサシガメの幼虫とアオモンツノカメムシの成虫がいました。

ヤツデの葉裏にいたクロスジホソサジヨコバイの成虫をルーペで見ました。

クヌギの樹皮の割れ目ではクヌギカメムシのイクラ状になった卵塊を観察しました。

枯れたヨシハラでカマキリの卵塊とツチイナゴを皆で探し、カマキリ3種(オオカマキリ、チョウセンカマキリ、ハラビロカマキリ)が見られましたが、ツチイナゴは見つけられませんでした。

コガタスズメバチの成虫(次期女王)は、朽ち木の中で生きているのが確認できました。

学習センターに戻ってから、映像を利用して復習をしました。

最後に、バケツ一杯のエノキの葉からゴマダラチョウの幼虫を探す試みをし、なかなか見つけられなかったものの、参加者のお子さんが見事に発見。

冬場は昆虫の天敵の鳥のエサ(木の実や昆虫)が少ない時期なので、賢くうまく隠れていることがわかりました。(T)

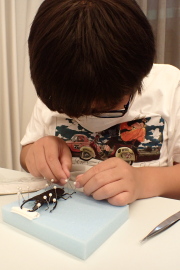

初級標本教室

1月29日(日)、ファーブル昆虫館にて初級標本教室を開催しました。

参加者は年長さんから中学生まで12組とスタッフも1名、アテンドスタッフ4名でした。

1頭目はクワガタ。なかなか針をまっすぐ刺さなくて苦労したようです。

休憩をはさんで2頭目へ。カブト、クワガタ、蝶に挑戦です。蝶グループは苦戦したようです。

翅が切れたり大変なことに。ほとんどの子が2頭目の蝶に挑戦してくれました。

忘れないうちに家で復習してくださいね。(お)

初級標本教室

1月22日(日)、ファーブル昆虫館にて初級標本教室を開催しました。

参加者12組(年長4名、小一3名、小二1名、小三4名)、スタッフ4名で実施。

今回はめずらしく全員男の子でした。

最初に作る標本はインドネシア産の大型クワガタムシ。

今回はスマトラヒラタ、ダイオウヒラタ、アルキデスヒラタの3種から選んでもらいました。

年長さんや低学年の子は自分で標本針を刺すのは大変なのでパパママに手伝ってもらいます。

アゴの下にマクラを敷いて開き方を調整し、触角や足の整形(展足)をしていきます。

展足には玉針(パールピン)を使いますが、普段触らないはずなのにみんな上手に使えていました。

基本は真横に出して、真下に降ろすこと。お手本を見ながら、スタッフのアドバイスを受けながら進めます。

小2以下の子は2頭目も甲虫が題材。数種類の中からそれぞれ好きなものを選びました。

人気だったのはコーカサスオオカブト。ギラファノコギリクワガタやパリーフタマタクワガタを選んだ子も。

小3の四人は全員チョウの標本に挑戦しました。スジグロカバマダラやリュウキュウアサギマダラなど。

年長さんや小1の小さい子たちも、パパママに頼ろうとせず、みんな頑張っているのが印象的でした。

チョウの標本の小3の子たちも全員残業して2頭作成しました。とにかくみんな真剣でしたね。

小さい子たちも小3になったらチョウの標本にチャレンジしに来てください。(こ)

カブクワ飼育教室

1月15日(日)、ファーブル昆虫館にてヘラクレスオオカブト飼育教室を開催しました。